“一盏油灯,千年不熄,照见的不仅仅是漫漫长夜,更是劳动如何塑造历史、又如何被时代重新点燃的永恒命题……”当千年非遗遇见数字技术,会碰撞出怎样的火花?近期,莆田学院人工智能学院林庐社区3#-4#楼栋党支部林星老师带着学生走进黄氏大厝和兴华古街,以一盏传统油灯为媒,开展了一场从“手工劳动”到“数字劳动”的探索实践。

“莆田油灯的纹饰里藏着‘五行龙纹’以及‘祈求必应’等文化符号,它们从何而来?”来自兴化古街天林灯店的老匠人叶天林托起一盏油灯,“汉代便有吉庆挂灯的习俗,明代抗倭时,‘游蛇灯’曾助戚家军退敌。”灯上五色龙纹对应五行,旗、球、笔、印组合成“祈求必应”,婚寿节庆各有讲究。“每一步都得较真”,笏石老手艺人黄金祥演示编灯骨时强调,“破竹力道差一丝,竹丝即断。”

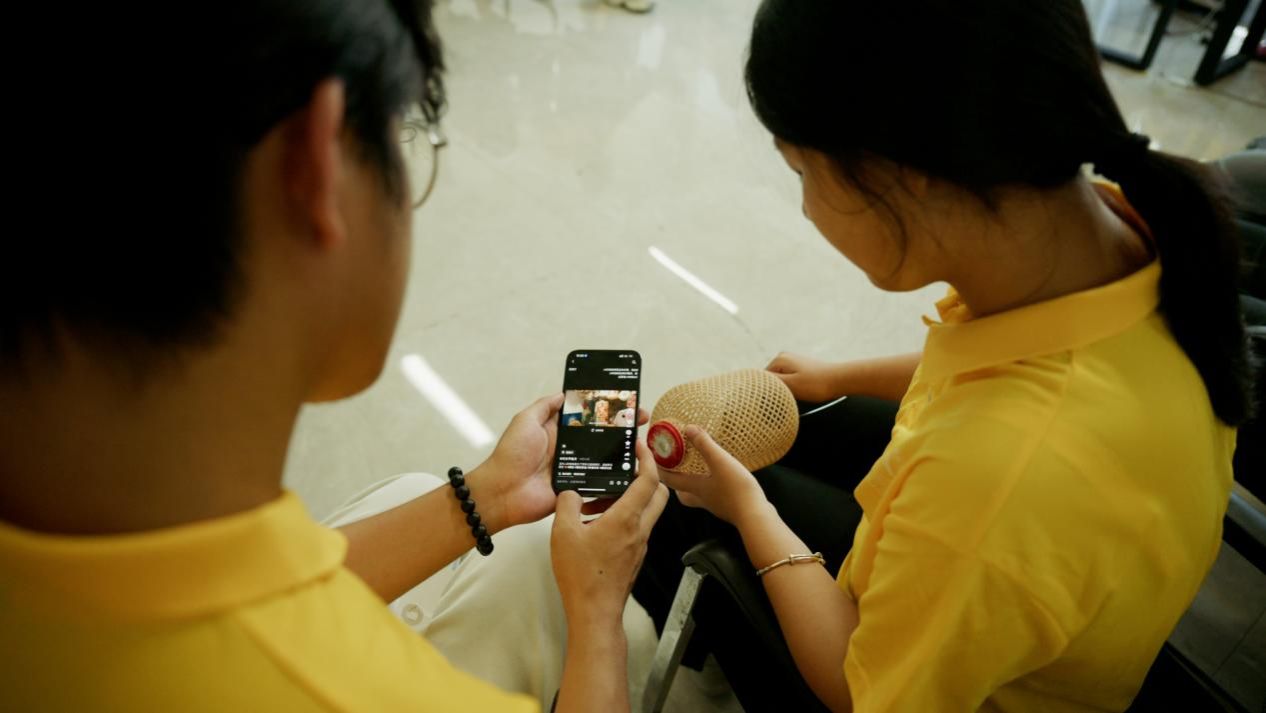

“耳听千遍,不如手做一遍。”学生在黄氏大厝中亲手编灯骨、糊灯面,从竹丝断裂、灯纸起皱中体会手工的艰辛与温度。而回到学校实验室,师生团队以数字技术回应传统困境——通过AI生成“国潮+动漫”风格灯面、3D打印不断裂的环保灯骨、嵌入NFC芯片实现“一触即讲”油灯故事。最终,学生将传统部件与智能模块组合,设计出既保留文化基因、又具备现代功能的新式油灯。

“人民创造历史,劳动开创未来。”林星老师引用习近平总书记的重要论述,“传统劳动守的是文化之正,数字劳动创的是时代之新。老匠人劈竹丝、糊灯面的工匠精神,是辛勤劳动、诚实劳动的写照;学生用科技破解难题,则是创造性劳动的实践。”

这场从大厝古街到实验室、从手作体验到数字创新的探索,令八闽非遗在数字时代重放光芒。让古老非遗走进青春校园,以双手的温度延续文化根脉,以智慧的灵光点燃传承之火,在守正与创新的交融中,焕发持久而鲜活的生命力。

通讯员:林恩雅 黄鑫